Ⅳ类高峰学科“岛屿大气与生态”马志军团队成果:缺少适宜的高潮休息地加剧了潮间带觅食地丧失对迁徙鸻鹬类的威胁

01 研究背景

滨海地区的潮间带湿地是许多鸻鹬类的关键觅食地。大量研究表明,潮间带丧失是许多迁徙鸻鹬类种群数量下降的最主要原因。滨海地区鸻鹬类的活动受潮汐节律影响:退潮后在暴露的滩涂上觅食,当潮水上涨滩涂被淹没时,则飞到附近的高潮休息地休息。潮水无法淹没的潮上带区域是鸻鹬类传统的高潮休息地。鸟类在觅食地附近的潮上带休息可以缩短通勤距离而减少飞行能量消耗。如果觅食地附近缺乏适宜的高潮休息地,鸟类往返觅食地和高潮休息地需要飞行更远的距离从而消耗更多能量。

全球许多地区的潮上带已被围垦并开发为水产养殖塘、盐田、农田等生产用地。在这些人工栖息地,生产活动和家养动物的干扰一方面会惊飞休息的鸻鹬类,另一方面可能使鸻鹬类需要飞行更远距离以利用相对安全的高潮休息地。这两种情况都将增加鸟类的能量消耗。特别是在鸻鹬类需要快速积累能量的春季迁徙停歇地,觅食地附近缺乏适宜的高潮休息地会导致鸻鹬类的能量积累效率下降,降低适合度。然而目前大部分研究都关注的是潮间带觅食地丧失对鸻鹬类能量积累的影响,鸻鹬类对高潮休息地的利用及其对能量积累的影响缺乏量化研究。

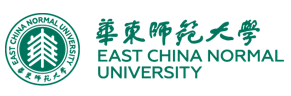

研究团队在我国黄海北部鸻鹬类的重要迁徙停歇地——鸭绿江口湿地以大滨鹬(Calidris tenuirostris)和斑尾塍鹬(Limosa lapponica)为研究对象,采用红外相机记录鸟类在高潮休息地的活动,采用卫星追踪技术记录鸟类在觅食地和高潮休息地间的往返通勤,并利用飞行能量模型量化人类活动干扰引发的鸟类惊飞及通勤飞行所消耗的能量。

图1 | 鸭绿江河口的分布地点及生境类型。(a)研究区域的土地利用类型和红外相机布设位置示意图(其中白色和粉色圆圈表示红外相机位置,粉色表示记录到鸟类惊飞的位置)。插入图显示了大滨鹬(红色)和斑尾塍鹬(蓝色虚线menzbieri亚种,蓝色实线baueri亚种)的主要春季迁徙路线。(b)图展示了在鸭绿江口潮间带滩涂上觅食的大滨鹬和斑尾塍鹬(摄影:白清泉)。(c)图展示了红外相机记录的在水产养殖塘塘埂的鸻鹬类集群。

02 主要结果

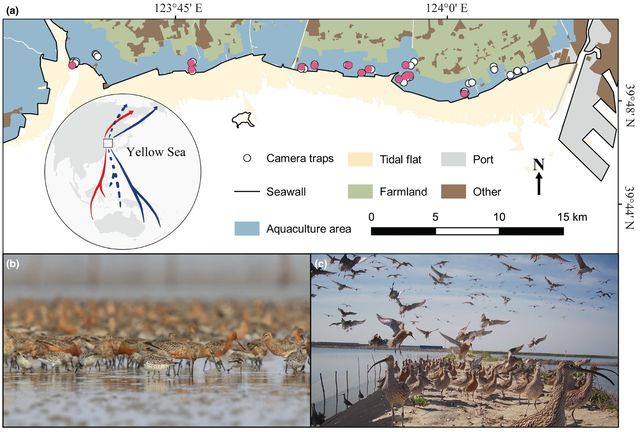

对大滨鹬和斑尾塍鹬在当地活动的卫星追踪表明,鸟类的高潮休息地类型受到潮汐高度和昼夜的影响(图2)。小潮期间鸟类主要在滩涂休息;在大潮期间(高潮位>6.4米),白天主要在海堤附近的水产养殖塘等人工栖息地休息,夜间主要在滩涂休息。

图2 | 不同潮汐高度和昼夜情况下大滨鹬和斑尾塍鹬利用滩涂湿地(黄色)和人工栖息地(蓝色;包括水产养殖塘、农田和港口湿地)的概率。

红外相机监测发现,养殖塘存在频繁和广泛的人为活动干扰:在水产养殖区记录到的67次鸻鹬类在大潮高潮期的停歇记录中,有20次(30%)鸟类因人类活动干扰被惊飞。干扰包括鱼塘内的船只投喂饲料、塘埂上行人走动、劳动和交通工具经过。

图3 | 红外相机记录到导致高潮休息地鸻鹬类惊飞的人类活动干扰类型。(a)驾驶电动船投喂饲料;(b)在水产养殖塘塘埂作业;(c)人员行走经过;(d)摩托车在塘埂驶过。

大滨鹬和斑尾塍鹬在鸭绿江口整个春季停歇期往返觅食地和高潮休息地的总飞行距离分别为542.8 ± 35.7 km和718.8 ± 16.0 km,这一距离是离觅食地最近的堤坝内有适宜高潮休息地的理想情况下的2.8倍。利用鸟类飞行能量消耗模型估算,两种鸟类比理想情况下增加的飞行距离和被惊飞所消耗的能量达356.9–902.3 kJ。根据鸟类在当地的食物摄取和能量积累速度,这相当于它们在当地3–4天时间所积累的能量。

03 结论与建议

本研究首次量化了在关键迁徙停歇地的高潮休息地对鸻鹬类能量积累的重要性。研究结果强调,潮间带觅食地与邻近的高潮休息地都是鸻鹬类在迁徙停歇期快速积累能量的关键栖息地。因此,在加强保护潮间带觅食地的同时,还需要减少高潮休息地的人类活动干扰。这有助于鸻鹬类提高能量积累效率,并可以更好地应对气候变暖引起的繁殖日期提前等时间压力。除了控制鸟类在高潮停歇地休息时的人类活动之外,在潮间带觅食地附近布设漂浮式栖架和人工岛等设施,也可为鸻鹬提供适宜的高潮休息地。

本论文以A lack of suitable roosts increases the threat of intertidal foraging habitat loss to migratory shorebirds为题发表在Journal of Applied Ecology。复旦大学生命科学学院已毕业博士研究生程楚钰为第一作者,复旦大学生命科学学院、崇明生态研究院(Ⅳ类高峰学科“岛屿大气与生态”)马志军教授为通讯作者。本研究得到了国家重点研发计划和国家自然科学基金项目的资助,野外工作得到辽宁丹东鸭绿江口湿地国家级自然保护区和丹东市野生动植物保护管理站的支持和帮助。

图文、来源 | Ⅳ类高峰学科“岛屿大气与生态”马志军教授科研团队