Ⅳ类高峰学科“岛屿大气与生态”彭忠团队破解植被区湍流耗散之谜,赋能生态海岸韧性防护!

近日,华东师范大学河口海岸全国重点实验室/崇明生态研究院(Ⅳ类高峰学科“岛屿大气与生态”)彭忠研究员团队在植被区波浪诱导湍流演变规律方面取得重要突破。相关成果以Longitudinal and vertical evolution of wave-induced turbulence within vegetation为题,发表于海岸工程权威期刊Coastal Engineering。

研究背景

随着气候变化和人类活动加剧,沿海植被作为天然生态屏障,其在提升海岸韧性和防护效率方面的作用愈发突出。湍流耗散是植被区波浪能量衰减的核心机制,同时也在泥沙输运过程中扮演着关键角色,直接关系到海岸生态防护的成效。然而,现有研究多集中于植被区湍流发展相对稳定的阶段,忽视了波浪进入植被时湍流的发展过渡阶段,尤其是在破碎波浪条件下湍动能垂向耗散机制的理解仍然不足,制约了海岸防护与生态修复策略的科学性。因此,深入解析植被区波浪诱导湍流的纵向与垂向演变规律,不仅有助于丰富波浪-植被相互作用理论,还为精准评估植被的消浪效果和泥沙输运特性提供科学依据。

研究成果

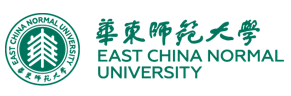

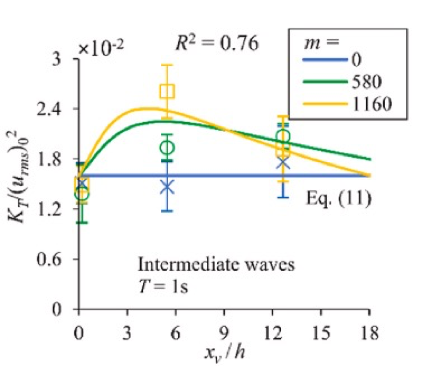

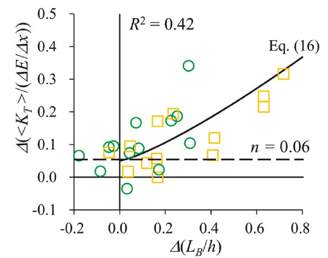

本研究通过水槽实验取得了三项创新成果。首先,研究揭示了植被前缘的绝对湍流强度存在显著的非线性特征,挑战了传统线性模型的适用性。结果表明,在不同植被密度条件下,植被对湍流强度的放大效应与波浪轨道速度的衰减效应之间存在复杂的竞争关系,为优化植被配置方案提供了新的思路。其次,研究证实,植被在破碎波浪条件下能够显著缓解湍流的垂向发展,降低近海床的湍流强度,凸显其在削弱底床剪切力和防止泥沙再悬浮方面的作用。最后,研究提出了修正的湍动能解析模型,成功描述了湍流强度的纵向与垂向演变过程,弥补了传统模型在湍流过渡区描述不足的缺陷。该创新成果为绿色堤防与生态修复工程的设计与评估提供了有力的技术支撑。

图 1 湍流强度随植被宽度的演变呈现出非线性特征

图2 植被对波浪诱导湍流垂向耗散的缓冲作用

研究结论

本研究系统阐明了植被区波浪诱导湍流的纵向与垂向演变规律,提出的修正湍动能解析模型有效弥补了传统模型在过渡区描述上的不足。研究成果不仅深化了对波浪-植被相互作用的理解,还为绿色堤防与生态修复工程的设计与评估提供了科学依据与技术支撑,对提升海岸韧性与防护效率具有重要意义。

研究团队与资助

论文由河口海岸全国重点实验室/崇明生态研究院(Ⅳ类高峰学科“岛屿大气与生态”)波浪动力与绿色堤防课题组完成,通讯作者是彭忠研究员。其他共同作者包括何青研究员、徐元副研究员,博士生赵颖。本研究得到国家重点研发计划(2022YFA1004401,2022YFE0136700)、国家自然科学基金(U24A20181, U2040216)以及上海市科技委员会项目(22JC1400900, 23002400400,23ZR1420100)的资助。

文献信息:

Cheng Y, Peng Z, Xu Y, Zhao Y, He Q. Longitudinal and vertical evolution of wave-induced turbulence within vegetation. Coastal Engineering. 2025;199:104737. doi:10.1016/j.coastaleng.2025.104737

图文、来源 | Ⅳ类高峰学科“岛屿大气与生态”彭忠研究团队